運転免許の更新で行われる「認知機能検査」、この記事で合格できますよ!

この記事では、認知機能検査で出題される全64枚のイラスト問題を完全網羅した無料問題集をもとに、効率よく覚えるコツや覚え方の工夫、本番に向けた心構えまで詳しく解説しています。

高齢者の方でも安心して準備できるように、ストーリー記憶や語呂合わせなど、実践的なアドバイスもたっぷり。

不安を少しでも減らし、自信を持って検査に臨むために、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

運転免許の認知機能検査に出る無料問題集一覧

運転免許の認知機能検査に出る無料問題集一覧について詳しく解説していきます。

それでは順番に解説していきますね。

①全64枚のイラスト問題とは?

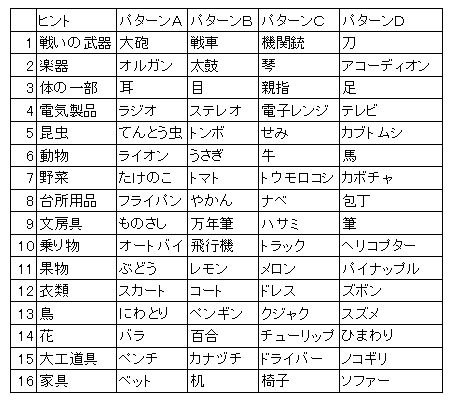

運転免許の高齢者講習や更新時に行われる「認知機能検査」では、合計64枚のイラストが使われています。

これは「記憶力テスト」の一環として出題されるもので、ランダムに16枚が選ばれ、まずは覚えさせられて、数分後に思い出して書く…という流れになります。

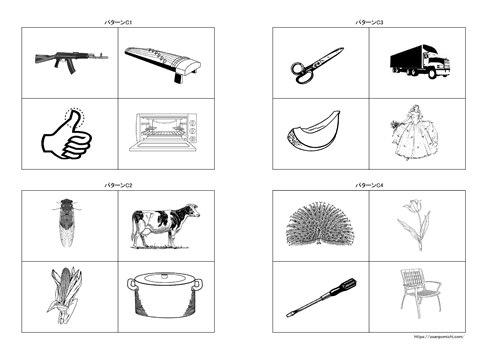

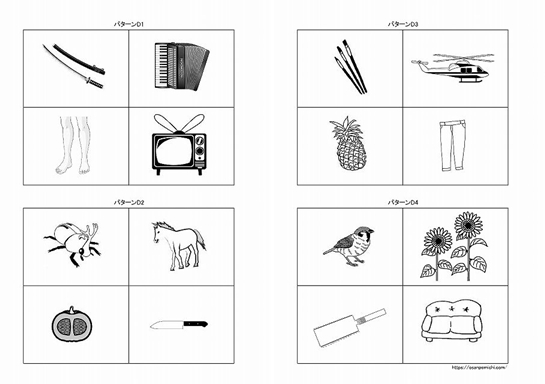

その64枚のイラストは「パターンA・B・C・D」の4グループに分かれていて、それぞれに特徴的な絵が使われているんですね。

例えば、パターンAには「大砲」「てんとう虫」「ぶどう」などが含まれていたり、パターンDでは「刀」「カブトムシ」「テレビ」といったイラストが出てきます。

この問題、事前に知っておけばかなり有利です。「見たことある!」っていうだけでも、記憶がグンと引き出しやすくなるんですよ。

②パターンA〜Dの違いを把握しよう

認知機能検査では、どのパターンが出るかはランダムなんです。でも、それぞれのパターンは固定されているので、事前に内容を把握しておけば、全部に備えることができます。

以下のように、それぞれ16枚のイラストがセットになっています。

| パターン | 代表的なイラスト例 |

|---|---|

| A | 大砲、てんとう虫、オルガン、ベッドなど |

| B | 戦車、ステレオ、うさぎ、コートなど |

| C | 機関銃、牛、ドレス、チューリップなど |

| D | 刀、テレビ、パイナップル、ソファーなど |

どのセットにも、生活用品や動物、乗り物、食べ物など、ジャンルが分かれたイラストが混在しています。

まずは、それぞれのパターンにどんな絵があるのかを一覧で確認するのが大事ですよ。

③覚えやすくするための工夫とは?

イラストは丸暗記しようとすると大変です。でも、コツを押さえるとグッと覚えやすくなります。

例えば、「ストーリーでつなげて覚える」のが定番で効果的な方法。

「大砲の音で目が覚めた → オルガンの音が聞こえる → ベッドの上で目をこする → 外を見るとてんとう虫」みたいに、自然な流れで物語を作るんです。

この方法は、脳が「映像」として記憶してくれるので、ただの暗記より何倍も定着しやすいです。

さらに、「絵を見て声に出す」「手を動かして書く」「家族にクイズ形式で出してもらう」などもおすすめの工夫です。

④無料でできる練習方法を紹介

実は、ネット上には「全64枚のイラスト」をまとめた無料の問題集が公開されています。

たとえば以下のサイトでは、A〜Dパターンの全問題と、その覚え方(語呂合わせやストーリー例)まで丁寧にまとめられているんです。

プリントアウトして家で使うも良し、スマホで繰り返し眺めるも良し。何度も見ることが記憶の近道になります。

特に、目にする回数が多いほど、「あ、これ知ってる」が増えて本番での自信に繋がりますよ。

⑤検査本番の流れも押さえておこう

最後に、本番の流れも知っておくと安心ですよね。

認知機能検査は以下のステップで行われます。

- 最初に16枚のイラストを見せられて、覚える時間が4分。

- そのあと、介入課題で数字が羅列された用紙に例えば2と7を斜線で引く作業を2回やります。

- そして、先ほど見たイラストをできる限り思い出して紙に書く。

大事なのは、「全て完璧に覚えよう」としすぎず、まずは半分でも思い出せたら合格圏内と言われていること。

なので、気負わずに、でもコツコツと準備しておきたいですね。

「無料で手に入る問題集」を活用して、できることから少しずつ始めてみてくださいね!

無料の問題集を使うメリット5つ

無料の問題集を使うメリット5つについて、わかりやすくお伝えしていきます。

それでは順番に解説していきますね。

①どこでも練習できる

無料の問題集は、スマホやパソコンで手軽に見ることができるので、場所を選ばず練習できます。

たとえば、電車の中や病院の待合室、寝る前のベッドの中など、ちょっとしたスキマ時間に目を通すだけでも効果的なんですよ。

紙に印刷しておけば、ネット環境がなくても見られますし、家族に見せながら一緒に覚えることもできます。

「時間がないからできない…」という不安も、こうして日常に取り入れれば自然と解消されます。

どこでも練習できるというのは、継続するうえで本当に大きなポイントです。

②繰り返し覚えやすい

無料問題集は、イラストを見て覚えるスタイルなので、視覚的に記憶しやすいのが特徴です。

一度に全部覚えるのは難しくても、繰り返し見ることで少しずつ定着していきます。

しかも、ストーリー仕立てや語呂合わせなども紹介されているので、「単なる暗記」よりもずっと覚えやすいんですよね。

何度も見ることで、自然と「あの絵、見たことあるな」と頭に浮かぶようになります。

反復が記憶のカギ。だからこそ、繰り返し使える無料問題集って本当にありがたい存在です。

③お金がかからない

これは言わずもがなですが、「無料」ってやっぱりうれしいですよね。

市販の対策本や講習に比べて、まずはお金をかけずに準備をスタートできるのがポイントです。

高齢者講習は交通費や手数料もかかるので、できるだけ他の部分では出費を抑えたいと思う方も多いはず。

その点、無料問題集を使えば、最低限のコストで効率的に対策が可能です。

「まずはお金をかけずに試してみたい」という方にこそ、ぴったりの方法ですよ。

④本番での安心感につながる

何も知らない状態で試験に臨むのって、やっぱり緊張しますよね。

でも、事前に問題内容を見ておくと「知ってる!」という安心感が生まれて、落ち着いて取り組むことができます。

不安な気持ちって、準備をすることでグッと和らぐものなんです。

特に認知機能検査は、名前だけでも「難しそう…」と感じる方も多いので、内容を知っているだけで大きな差が出ます。

無料の問題集は、その第一歩としてとても心強い味方になってくれますよ。

⑤自信を持って試験に挑める

最後に、繰り返し練習することで「やればできる!」という自信がついてきます。

自信があると、試験中の集中力も高まりますし、余裕を持って問題に取り組めるようになります。

その結果、合格ラインを越えることができる可能性もぐんとアップします。

無料でも、しっかり使いこなせば「結果に直結する」ほどの効果が期待できます。

試験に不安を感じている方こそ、まずはこの無料問題集を活用して、自信の土台を作っていってくださいね。

認知症テスト問題をpdfでも見れる認知機能検査イラストパターン一覧表はこちらから>>>ダウンロードできます。

さらに各イラストパターンのABCDも下記からダウンロードしてください。

認知機能検査パターン別の覚え方4選

認知機能検査パターン別の覚え方4選について詳しく紹介していきます。

それでは順番に見ていきましょう。

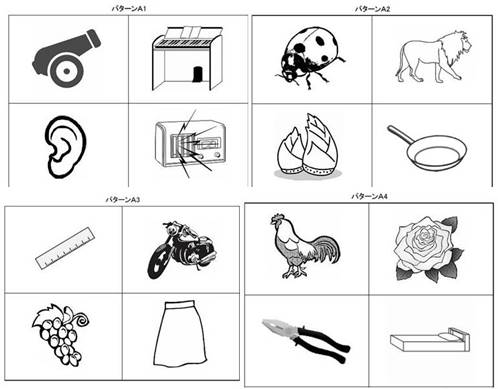

①イラストパターンAの覚え方

パターンAには、以下のような16個のイラストが出題されます。

「大砲・オルガン・耳・ラジオ・てんとう虫・ライオン・たけのこ・フライパン・ものさし・オートバイ・ぶどう・スカート・にわとり・バラ・ペンチ・ベッド」

この覚え方でおすすめなのが「ストーリー記憶法」です。

たとえばこんな感じにすると、スラスラ覚えられますよ。

朝、大砲の音で目を覚ましたら、隣の部屋からオルガンの音が聞こえ、耳がピクッ。

ラジオが勝手に流れ始めて、窓の外を見るとてんとう虫がとまっていて、ライオンの絵のシャツを着て出かける。

朝ごはんは、たけのことフライパン料理。時間を測るためにものさしを使って、オートバイに乗ってぶどう畑へ。

スカートが風でひらひらして、にわとりが走ってきてびっくり。庭にはバラが咲いてて、ペンチで壊れた椅子を直す。

最後はふかふかのベッドにダイブ!…っていうストーリーです。

こうやって物語にするだけで、不思議なくらいスッと頭に入ってきますよ。

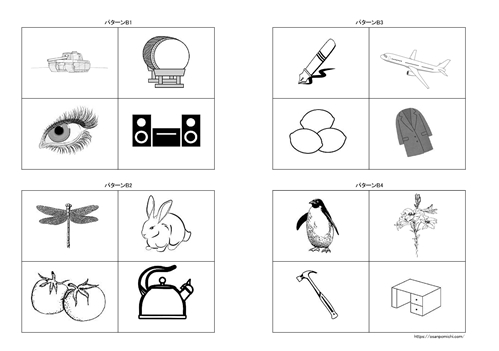

②イラストパターンBの記憶術

パターンBのイラストはこれです。

「戦車・太鼓・目・ステレオ・トンボ・うさぎ・トマト・やかん・万年筆・飛行機・レモン・コート・ペンギン・百合・カナヅチ・机」

Bパターンに効果的なのは、「語呂合わせ+ストーリー」のハイブリッド記憶法です。

ストーリーの例を紹介しますね。

戦車がゴロゴロ走っていて、太鼓の音が鳴り響く中、兵士の目が光る。

遠くからステレオの音が流れ、トンボとウサギが仲良くじゃれてます。

その横でトマトが真っ赤に実って、キャンプ場でやかんから湯気が出ている。

日記を書くために万年筆を取り出し、飛行機が頭上を通過していく。

ランチはレモンを絞ったサンドイッチ。寒くなったのでコートを羽織って、動物園でペンギンと百合を見物。

最後は、カナヅチを持って机をコンコン…って感じで終わります。

「トマト → 赤 → コート」みたいに、色や印象をリンクさせるとさらに効果アップしますよ!

③イラストパターンCのストーリー法

パターンCのイラストはこれです。

「機関銃・琴・親指・電子レンジ・セミ・牛・トウモロコシ・ナベ・ハサミ・トラック・メロン・ドレス・クジャク・チューリップ・ドライバー・椅子」

このパターンは、「五感を使ったイメージ記憶」がめちゃくちゃ効きます。

ある朝、機関銃の音でびっくりして目が覚めた。琴の音色が聞こえて、親指を見ると大きく腫れていた。

電子レンジでタオルを温めてると、外ではセミがジージー鳴いてる。

牛がのんびり草を食べていて、畑ではトウモロコシが育ってる。

ナベで煮物を作るときにハサミを取り出して、トラックに食材を積んで市場へGO。

メロンを買って、ドレスとクジャクの羽の飾りもゲット。帰り道はチューリップ畑を通って、ドライバーで壊れた椅子を修理して終了。

このパターンは特に、風景を映像のようにイメージすると効果バツグン!

④イラストパターンDの連想記憶法

パターンDはこちらのイラストです。

「刀・アコーディオン・足・テレビ・カブトムシ・馬・カボチャ・包丁・筆・ヘリコプター・パイナップル・ズボン・ひまわり・ノコギリ・ソファー」

このパターンには「連想法+家族の風景」が使いやすいですよ。

おじいちゃんが刀を手に磨いていて、アコーディオンを弾きながら歌ってる。

子どもが裸足で庭を走って、足に泥がついたまま家の中へ。テレビではカブトムシ特集。

画面の中には馬が走り、母はカボチャを包丁で切って料理中。

弟が筆で絵を描いていて、空にはヘリコプターの音。パイナップルをデザートに食べて、ズボンを履いてお出かけ。

途中でひまわり畑を通り、木工教室でノコギリを使ってイス作り。家に帰ってソファーで家族団らん…という流れ。

自分の家や家族を想像して話を組み立てると、リアルに記憶に残ります。

「あのとき、あのシーンで出てきたやつだ!」って思い出しやすくなりますよ。

無料問題集の活用手順3ステップ

無料問題集の活用手順3ステップについて、わかりやすく紹介していきますね。

それでは、順番にステップを見ていきましょう!

①全パターンのイラストを確認する

まず最初にやるべきことは、A〜Dの全パターンのイラストを確認することです。

認知機能検査では、全部で64枚のイラストがあり、その中からどれか1パターンが出題されます。

なので、事前に「どんなイラストがあるのか?」を把握しておくと、本番で「見たことある!」となってかなり有利です。

無料の問題集サイトでは、A〜Dすべてのパターンがまとめられているので、それをプリントアウトするのがおすすめです。

視覚的に一覧で見られるだけでも、かなり記憶の助けになりますよ。

②語呂合わせやストーリーを作る

次のステップは、「どうやって覚えるか?」です。

おすすめは、語呂合わせやストーリーを使って、関連づけて記憶すること。

たとえば「刀・アコーディオン・足・テレビ」なら、「刀でスパッと切ったあと、アコーディオンを弾いて、足でリズムをとりながら、テレビでその様子を見る」みたいにストーリーにしてみましょう。

語呂合わせが得意な人は、「ぶどう・ベッド・バラ・ペンチ」→「ぶーっと怒って、ベッドで寝たら、バラの香りに癒されて、ペンチで問題を解決!」みたいな言葉遊びでもOKです。

とにかく「単体で覚えようとしない」のがポイントです。つながりを持たせることで記憶は強化されます。

③繰り返し復習して定着させる

最後のステップは、とにかく「繰り返す」ことです。

記憶は1回見ただけではすぐに忘れてしまいますが、何度も見ることで脳に「重要な情報」としてインプットされていきます。

1日1パターン、時間があるときに音読しながらイラストを見てみましょう。

寝る前に声に出して読み上げるだけでも効果がありますし、翌朝に確認するとさらに定着します。

できれば家族に協力してもらって、「これは何だったっけ?」とクイズ形式で確認していくのもおすすめです。

無料で手に入る問題集でも、使い方次第でしっかり記憶に残せます。

大事なのは「やって終わり」にしないこと。少しずつでいいので、毎日少しだけでも繰り返してくださいね!

記憶に残るコツ7選|高齢者でも安心

記憶に残るコツ7選|高齢者でも安心して覚えられる方法をまとめてご紹介します。

それでは順番に見ていきましょう!

①絵を声に出して読む

まず一番シンプルで効果的なのが、「声に出す」ことです。

人間の脳は、目で見ただけよりも、口に出して耳で聞いたほうが、記憶に残りやすいんですよね。

「ぶどう、ラジオ、ベッド、スカート…」といった具合に、ゆっくりハッキリ読み上げてみてください。

読むだけでも集中力が高まりますし、発音した言葉のリズムが記憶に定着しやすくなります。

家の中で、独り言のようにボソッとつぶやくだけでも効果ありますよ!

②五感を使ってイメージする

次は「五感を使うこと」です。

イラストを覚えるときに、ただ「見る」だけじゃなく、「音」「匂い」「触感」も頭の中でイメージしてみましょう。

たとえば「フライパン」なら、ジュウ〜という音や、焼ける匂い、熱くて持ちにくい感じ。

「トマト」なら、潰れたときの手触りや、甘酸っぱい香りも思い出してみてください。

こういった五感を巻き込んだ記憶は、脳にしっかりと刻み込まれます。これ、意外と効きますよ!

③1日1パターンずつやる

「全部覚えよう」と焦らないことも大事です。

おすすめは、1日1パターン、16枚のイラストだけをじっくり覚えるスタイルです。

今日はパターンA、明日はパターンB…というふうに日を分けると、無理なく続けられます。

気持ちにも余裕ができるし、「今日のぶんはクリア!」という達成感も得られます。

無理なく少しずつ進めることで、気づけば全部覚えていた…という感じになりますよ。

④人に説明してみる

覚えたことを「誰かに話す」ことも、かなり強力な記憶法です。

「今日は戦車とかトンボの絵を覚えたよ」「ラジオの次はにわとりだった」など、家族に話してみましょう。

言葉にすることで、頭の中で情報が整理されるので、自分でも意外と覚えていることに気づきます。

それに、「ちゃんと話せた」という自信がつくのも大きいですよね。

恥ずかしがらずに、ぜひ声に出して人に伝えてみてください。

⑤物語を作る

物語にして覚えるのは、本当に効果的な方法です。

ランダムな単語の羅列でも、ストーリーにすると不思議と覚えやすくなります。

たとえば「ベッド→ライオン→オートバイ→ぶどう」だったら、

「ベッドで寝ていたら、夢の中にライオンが出てきて、オートバイでぶどう園まで連れていかれた」…みたいなイメージですね。

自分なりの設定やキャラを考えて、自由に組み立てるのがコツです。

むしろ、ちょっと変なくらいが、頭に残りますよ(笑)

⑥似た単語で連想する

単語同士を「似た言葉」や「関連する言葉」でつなげていく方法もおすすめです。

「バラ → 花 → チューリップ」「ラジオ → 音 → ステレオ」など、ジャンルでくくる感じですね。

ジャンル分けや、語感の似た言葉をペアにしてイメージを広げてみてください。

単語が孤立していない状態になると、記憶ってすごく強くなります。

「一人じゃない」って感じですね、単語も(笑)

⑦書いて手を動かす

最後は、やっぱり「書く」ことです。

手を動かして書くことで、脳の中で記憶がしっかり整理されるんです。

ノートや裏紙に、覚えた単語をできるだけ思い出して書いてみましょう。

思い出せなかったものは、もう一度見直せばOK。間違えても大丈夫です。

手で書くことで、「見る・話す・聞く」に加えて「動かす」という記憶の回路が働きます。

じっくり覚えたい人には、特に効果的ですよ。

不安を減らす!検査当日の心構え5つ

不安を減らす!検査当日の心構え5つについて、安心して受けられるようにお伝えしますね。

それではひとつずつ、詳しく見ていきましょう。

①時間に余裕を持って行動

まず大切なのは、当日にバタバタしないことです。

家を出る時間、持ち物の準備、会場までのルートなど、前日にしっかり確認しておきましょう。

特に高齢者講習などは、時間厳守のところが多いので、少し早めに出るくらいがちょうどいいです。

「焦る=記憶が出てこない」の原因になりやすいので、余裕を持って会場に到着することで、心にも余裕ができますよ。

早く着いたら、ちょっと深呼吸して落ち着く時間にしてみてくださいね。

②会場の雰囲気に慣れておく

できれば、検査会場の写真や建物の外観など、事前に少し調べておくと安心です。

知らない場所に行くのって、やっぱり緊張するものですし、それだけで頭が真っ白になってしまうこともあります。

Googleマップで道順を見たり、「◯◯センターはこんな感じ」と知っておくだけでも、かなり気持ちが楽になりますよ。

会場の受付の流れなども、予習できるならしておくとGOODです。

安心材料が多ければ多いほど、本番も落ち着いて臨めますからね。

③深呼吸で落ち着こう

いざ本番が始まる前、緊張で心臓がドキドキすることもありますよね。

そんなときは、鼻からゆっくり息を吸って、口からスーッと長く吐く深呼吸を試してみてください。

たったこれだけで、交感神経が落ち着いて「リラックスモード」に切り替わります。

呼吸って、自分でコントロールできる“最強の安心スイッチ”なんですよ。

「思い出せるかな…」と不安になったときほど、まずは深呼吸から始めてみましょうね。

④覚えてなくても焦らない

もし、本番で「あれ…思い出せない…」となっても、焦らないでください。

実はこの検査、満点を取る必要はないんです。

ある程度思い出せれば合格できる仕組みなので、完璧を目指しすぎないことが大切です。

それに、「今思い出せなかったからダメ」ではなく、総合的な判断なので、部分的にミスしても大丈夫です。

「今のはちょっと出てこなかったな、でも他で頑張ろう」くらいの気持ちで構えてくださいね。

⑤結果に一喜一憂しないこと

検査が終わったあとも、「どうだったんだろう…」とソワソワする気持ち、よくわかります。

でも、終わったことは気にしすぎないのが一番。

万が一、再検査になったとしても、それは「もっと元気に運転を続けるためのチェック」ですから、落ち込まなくて大丈夫です。

むしろ、「きちんと見てもらえる」という意味で、前向きに受け止めてくださいね。

がんばった自分をまずは褒めてあげて、次の一歩に進んでいきましょう!

まとめ|運転免許の認知機能検査を無料問題集でしっかり対策しよう

運転免許の認知機能検査は、初めて受ける方にとっては「どんな問題が出るのか分からない…」という不安がつきものです。

ですが、あらかじめ無料の問題集を活用し、出題されるイラストや流れを把握しておけば、当日も落ち着いて対応できます。

繰り返し見ることで記憶も定着しやすくなり、語呂合わせやストーリー法を使えばさらに覚えやすくなります。

そして何より、焦らず自信を持って臨めるようになることが、試験成功のカギです。

「やればできる!」その気持ちを持って、今日から少しずつ準備を始めていきましょう。