グリーン券の値段って、どうやって決まるかご存じですか?

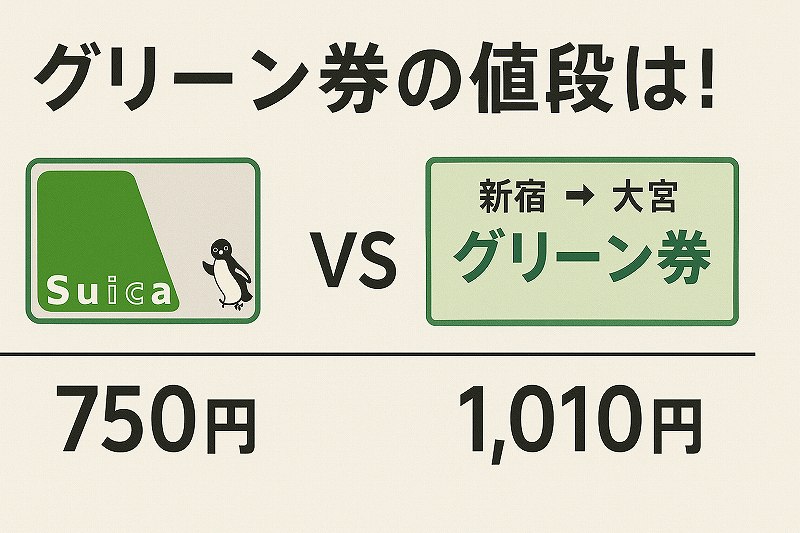

結論から言うと、Suicaでの購入が一番お得です。

同じ区間でも、Suicaで買えば最大260円も安くなることがあり、通勤や旅行で使うなら知っておかないと損します。

この記事では、「グリーン券 値段」の仕組みをわかりやすく解説。

Suicaと紙のきっぷの違い、距離別料金、定期券やJRE POINTの活用法まで、役立つ情報をまるっとまとめました。

毎日の移動を快適にしたい方、ちょっとした節約術を知りたい方にもおすすめの内容です。

ぜひ最後までチェックして、お得にグリーン車を楽しんでくださいね。

グリーン券 値段の仕組みを徹底解説【Suicaとの違いも】

グリーン券 値段の仕組みやSuicaとの違いを詳しく解説します。

①Suicaで買うと安くなる理由

Suicaでグリーン券を購入すると、なぜ安くなるのでしょうか?

その理由は「販売コストの削減」と「システム効率の高さ」にあります。

紙のグリーン券は印刷や人手が必要になりますが、Suicaグリーン券はICカードに情報を記録するだけなので、発券コストがかかりません。

駅の設備や人件費を削減できるため、その分料金が安く設定されているんですね。

具体的には、50km以内ならSuicaで750円、紙のきっぷなら1,010円と、その差は260円にもなります。

モバイルSuicaやApple PayのSuicaを使えば、スマホだけで購入から乗車まで完結するので、券売機に並ぶ手間もありません。

座席上のランプが緑に点灯すれば、グリーンアテンダントによる車内改札もスルーできます。

つまり、料金も安くなり、乗車もスムーズになるという「いいとこ取り」ができるわけです。

時間とお金、両方を節約できるのが、Suicaで買う最大の魅力です。

②紙のグリーン券はなぜ高い?

紙のグリーン券は、なぜSuicaよりも高いのでしょうか?

理由は明確で、「発券コストと手間」がそのまま反映されているからです。

券売機での発券、駅員による対応、そしてそのための設備維持など、運営コストが多くかかります。

また、紙のきっぷはモバイルSuicaのように自動で情報更新できないため、グリーンアテンダントによる目視チェックが必要になります。

この手間も料金に上乗せされているのです。

しかも、駅で事前に購入しても「通常料金」での販売となり、Suica価格にはなりません。

「乗る前にちゃんと買ったのに安くならないの?」と驚く人も多いですが、紙は常に通常料金です。

Suicaを使うことで、これらの手間や料金を大幅にカットできるため、できるだけICカード利用がおすすめです。

③距離別の具体的な料金一覧

グリーン券の料金は、「営業キロ」という基準で3段階に分かれています。

Suicaで購入する場合と、通常の紙きっぷで購入する場合とでそれぞれ以下のようになります。

| 営業キロ | Suicaグリーン料金 | 通常料金(紙のきっぷ) |

|---|---|---|

| 50kmまで | 750円 | 1,010円 |

| 100kmまで | 1,000円 | 1,260円 |

| 101km以上 | 1,550円 | 1,810円 |

このように、距離が長くなるほど料金も上がります。

しかし、どの距離帯でもSuicaの方が常に260円安くなる設定です。

これは「どこまで乗るか」に関係なく、Suicaで買うこと自体にメリットがあることを意味します。

毎日使う方や、出張などで長距離を移動する方にとっては、料金の差が積み重なるので、Suicaの利用がかなりお得になります。

④利用日は関係ある?平日・休日の違い

グリーン券は曜日によって値段が変わるのか?と気になる方も多いと思います。

結論を言うと、グリーン券は「通年同一料金」です。

平日・土日・祝日問わず、料金に差はありません。

このルールはSuica・紙のきっぷの両方に適用されます。

ただし、休日や行楽シーズンは利用者が増えるため、満席になりやすいという点には注意が必要です。

早めに購入しておけば安心ですし、アプリで空席確認しておくと便利ですよ。

価格が変わらない分、混雑状況に応じた使い分けがポイントです。

⑤こども料金や特例区間も確認

普通列車のグリーン券には、実は「こども料金」という区分が存在しません。

なんと、大人とこどもが同じ料金なんです。

例えば、親子でグリーン車に乗ると、こどもも大人と同じ750円や1,000円が必要になります。

ちょっと驚きですよね。

また、東海道線の「熱海〜沼津」間など、一部の区間では距離に関係なく750円で固定されている特例もあります。

このエリアではSuicaグリーン券が使えず、紙のグリーン券しか買えないという仕様も要注意です。

函南・三島・沼津の各駅では、車内での購入が前提となる場合もあるため、利用前には確認をおすすめします。

お子様と一緒に乗る場合や、特例区間の利用時は特に注意してくださいね。

グリーン券の値段が変わる理由と注意点5つ

グリーン券の値段が変わる理由と、利用時に気をつけたいポイントを5つ紹介します。

①購入方法によって値段が違う

グリーン券は、同じ区間でも購入方法によって料金が異なります。

Suicaで購入した場合は割安になる一方で、紙のグリーン券や車内での購入は「通常料金」として割高になります。

例えば50km以内の区間なら、Suicaで750円、紙のきっぷで1,010円という差があります。

これはSuicaの方がシステム的にコストがかからないため、安価に設定されているのです。

駅や車内で紙のグリーン券を購入すると、最大260円も高くなってしまうので注意しましょう。

②距離ごとに3段階の料金設定

グリーン券の料金は、利用する距離(営業キロ)によって3段階に分かれています。

| 営業キロ | Suicaグリーン料金 | 通常料金(紙のきっぷ) |

|---|---|---|

| 50kmまで | 750円 | 1,010円 |

| 100kmまで | 1,000円 | 1,260円 |

| 101km以上 | 1,550円 | 1,810円 |

距離が長くなると料金が上がるのは当然ですが、どの距離でもSuicaの方が安く設定されているのが特徴です。

毎日乗る方にとって、この差は大きな節約になります。

③Suica未対応エリアの扱い

一部のエリアでは、Suicaグリーン券が利用できない区間があります。

代表的なのが東海道線の「熱海~沼津」間。この区間では紙のグリーン券しか使えません。

また、この特例区間では料金が750円に固定されています。

Suicaエリア外では、車内でアテンダントから紙券を購入する必要があるため、事前に対応エリアを確認しておくことをおすすめします。

④満席時の対応とキャンセル

グリーン車は自由席制のため、満席で座れない場合もあります。

その際は、通路やデッキで立って利用することも可能ですが、グリーン券は必要です。

どうしても座れない場合は、グリーンアテンダントに申し出ることで、普通車へ移動し、差額の払い戻しを受けることもできます。

また、未使用であれば当日中に払い戻し可能です。

モバイルSuicaを利用している場合はアプリ上で手続きが完結するので便利です。

⑤Suicaグリーン券の有効時間

Suicaグリーン券には「当日限り・1回のみ有効」というルールがあります。

購入日以外や、途中で改札を出てしまうと無効になるため注意が必要です。

また、利用区間外に乗り越した場合も、追加で精算が必要になることがあります。

Suicaグリーン券は、あくまで購入した区間・当日限定で使えるものと理解しておきましょう。

普通列車グリーン券の買い方と使い方ガイド

普通列車グリーン券の具体的な購入方法と、利用手順をわかりやすく解説します。

①モバイルSuicaでの買い方

モバイルSuicaを利用すれば、スマホひとつでグリーン券の購入から乗車まで完結できます。

アプリを起動し、「グリーン券購入」メニューから、乗車駅・降車駅を選択。

乗車予定の列車を指定し、支払いを済ませればSuicaにグリーン券の情報が登録されます。

あとは改札を通ってグリーン車に乗るだけ。スマホ画面の提示は不要です。

とても簡単で、混雑する券売機に並ぶ必要もありません。

②カードSuicaでの買い方

カードタイプのSuicaで購入する場合は、駅に設置されている「Suicaグリーン券対応券売機」を利用します。

券売機にSuicaをかざし、画面の指示に従って区間や列車を選択。

チャージ残高から料金が引かれ、Suicaにグリーン券の情報が書き込まれます。

乗車の際は、Suicaでそのまま改札を通り、グリーン車の座席に座るだけでOK。

紙の券は発行されませんので、Suica本体がそのままチケットの役割を果たします。

③紙のグリーン券の買い方

紙のグリーン券は、駅の「みどりの窓口」または「指定席券売機」で購入できます。

また、グリーンアテンダント(車内係員)から直接購入することも可能です。

ただし、これらの方法はすべて通常料金となり、Suica利用よりも高くなります。

緊急時やSuicaを忘れた時の対応手段と考えておくのがよいでしょう。

④Suicaグリーン券の使い方の流れ

Suicaグリーン券を購入したら、まずは改札を通過してグリーン車の車両に向かいます。

自分の購入した区間内であれば、どの空いている座席にも座ることができます。

座席の上には「ランプ」があり、Suicaの情報が読み取られると緑色に点灯します。

この緑ランプがついていれば、グリーンアテンダントによる確認もスキップされ、スムーズに乗車できます。

もしランプが赤いままだと、登録ミスやエリア外などの可能性があるので、確認を依頼しましょう。

グリーン定期券やJRE POINTの活用法

毎日グリーン車を使う人やポイントを貯めている人に向けて、定期券やJRE POINTを活用する方法をご紹介します。

①グリーン定期券のメリットと料金

グリーン定期券は、通勤や通学などで毎日グリーン車を利用する人にとって非常にお得な選択です。

通常のグリーン券を毎回購入するよりも大幅に安くなり、乗車のたびに買う手間も省けます。

例えば、東京~大宮間を1ヶ月間通勤する場合、1日あたり片道750円×20日間で15,000円。

グリーン定期券なら、13,000円程度で購入できるため、月2,000円以上の節約になります。

このように、利用頻度が高い人にとっては、確実に元が取れる仕組みです。

②JRE POINTでグリーン券に交換する方法

JRE POINTを使えば、Suicaグリーン券をポイントで交換することが可能です。

交換レートは、50km以内の区間で600ポイント、100km以内なら1,000ポイント程度が目安です。

交換はJRE POINTのWebサイトやアプリから行えます。Suicaを事前にポイントサービスに登録しておく必要があります。

現金を使わず、貯まったポイントだけで乗車できるので、非常にお得です。

特にキャンペーン時期には交換レートが下がることもあるため、こまめに公式情報をチェックしておきましょう。

③Suicaアプリでの操作手順

モバイルSuicaアプリでの操作は非常に簡単です。

まずアプリを起動し、「グリーン券購入」から区間を入力、次に列車を選びます。

支払いはクレジットカードまたはSuica残高から行い、即時で券情報がSuicaに登録されます。

履歴の確認、払い戻しの手続き、JRE POINTとの連携などもアプリ内で完結します。

毎回の操作が数分で済むため、忙しい朝でも手間にならずとても便利です。

④定期利用時のコスパはどうか?

グリーン定期券のコスパは、利用頻度が高ければ高いほど良くなります。

たとえば週5日、1日1往復で月20日乗ると仮定した場合、通常料金なら15,000円。

一方で定期券なら13,000円程度に抑えられます。

年間で換算すれば約24,000円の差が出てくる計算です。

さらに、時間の節約や券売機に並ばずに済む利便性も含めると、日常使いする人には大きなメリットになります。

グリーン車をもっとお得に使う5つのコツ

グリーン券を使いこなして、もっとお得に快適に移動したい人のために、活用テクニックを5つご紹介します。

①平日朝晩の通勤利用でお得

グリーン車は、混雑する時間帯ほど価値が高まります。

特に朝の通勤ラッシュや帰宅ラッシュでは、普通車がギュウギュウになることも。

そんな時にグリーン車を使えば、確実に座れてストレスも軽減。

Suicaグリーン券を使えば費用も抑えられるため、「朝だけグリーン」「帰りだけグリーン」といった使い方もおすすめです。

1日750円程度の投資で、通勤の快適さが大きく変わりますよ。

②Suicaチャージ残高の有効活用

Suicaにチャージされている残高、うっかり使いきれていないことありませんか?

実はその残高でグリーン券も購入できます。

モバイルSuicaの場合はクレジット決済が基本ですが、券売機での購入ならチャージ残高がそのまま使えます。

「使い道に困る細かい残高」をグリーン券に充てれば、無駄なく消化できますよ。

端数のチャージも上手に使って、スッキリ有効活用しちゃいましょう。

③アプリ通知で空席を逃さない

グリーン車は自由席制とはいえ、人気の時間帯には満席になることもあります。

そこで便利なのが、JR東日本公式アプリの「空席確認機能」。

リアルタイムで空席状況がわかるだけでなく、通知設定をすれば特定の列車に空きが出たときにお知らせしてくれます。

通勤時やイベント帰りなど、混雑が予想されるタイミングで活用すると安心です。

事前確認で確実に快適な座席を確保しましょう!

④キャンペーンをチェック

JR東日本では、グリーン券に関するキャンペーンが定期的に行われています。

例えば、「JRE POINT2倍」「Suicaグリーン券20%オフ」などのプロモーション。

これらを活用すれば、通常よりもさらにお得にグリーン車を使うことができます。

JRE POINT公式サイトやモバイルSuicaアプリの「お知らせ」欄は定期的にチェックしておくと◎。

知らないうちにキャンペーンを逃してしまうともったいないので、常にアンテナを張っておきましょう!

⑤複数人利用でも1人ずつ購入が得

家族や友人とグリーン車を利用する場合、まとめて買った方が便利そうに思えますよね。

ですが、実際は「1人ずつ個別にSuicaで購入する」方がお得です。

というのも、個別購入ならそれぞれのSuica残高やJRE POINTを使えるから。

また、途中下車や行き先変更などにも柔軟に対応できます。

それぞれの都合に合わせて別々に買うことで、無駄なくスマートに利用できますよ。

まとめ

グリーン券の値段は、「Suicaで買うか紙で買うか」「距離がどれくらいか」によって大きく変わります。

Suicaで購入すれば最大260円も安くなるうえ、スマホやカードで手軽に乗車できるので、忙しい通勤時にもぴったりです。

紙のグリーン券は割高なうえに、購入にも時間がかかるため、できるだけ避けたいところですね。

また、JRE POINTやグリーン定期券をうまく使えば、さらにコスパが良くなります。

空席確認やキャンペーン情報の活用など、ちょっとした工夫でグリーン車はもっと身近で快適な移動手段になりますよ。