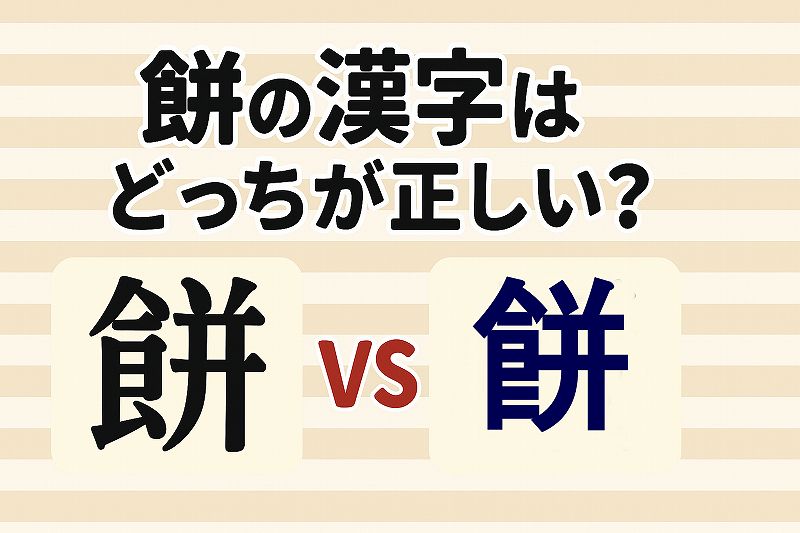

餅の漢字は、左側の食偏も右側の旁(つくり)も、形によってはどちらも正しいとされています。

ただし、試験や公式文書では推奨される形があり、使い分けに注意が必要です。

この記事では、餅という漢字の形の違いと正当性、日本と中国における意味の差まで、一覧表を交えてわかりやすく解説します。

読み終えるころには、日常でも試験でも迷わず正しい漢字が書けるようになります。

餅 漢字 どっちも正しい形とその理由

餅 漢字 どっちも正しい形とその理由について解説します。

それでは順番に説明していきます。

①左側の食偏の形の違い

餅という漢字の左側にある「食偏」には、実は複数の形が存在します。

代表的なのは、印刷体で使われる「食」の下部が横棒二本になっている形と「餅」、教科書体などで見られる「食」のままの形です。

また、行書体や一部のフォントでは「餠」と書かれることもあり、これらは全て形のバリエーションに過ぎません。

つまり、文字コード的にも同じ「餅」という漢字であり、フォントの違いで形が変わるだけです。

学校や公的文書でも、左側の違いについてはどちらも正解として扱われます。

②文化庁の常用漢字表での位置づけ

文化庁が定める常用漢字表では、基本形として「食」の下部が横棒二本の形が示されています。

しかし、その横には括弧付きで「食」のままの形も掲載されており、これを「許容字体」と呼びます。

許容字体とは、正式な字体と並んで使ってもよいとされる形で、手書きや印刷の状況に応じて自由に選べます。

この背景には、楷書と明朝体の歴史的な違いがあります。

そのため、日常生活でも試験でも左側の違いはあまり気にする必要がありません。

③試験や日常での使い分けポイント

日常生活では、どちらの形も混ざって使われることが多く、厳密に区別する必要はありません。

学校教育や公文書でも、食偏の形違いは許容されるため、安心して使えます。

ただし、完全な統一を求める公的印刷物や、一部の厳密な書写試験では基本形の「餅」となります。

日常では読みやすさや美しさを優先し、試験や公式文書では常用漢字表の基本形に合わせるのがおすすめです。

餅の右側の旁の違いと注意点

餅の右側の旁の違いと注意点について解説します。

①新字体と旧字体の違い

右側の旁は、新字体では「并」となります。

一方、旧字体では「并」が縦に二つに分かれた形になり、これが「餠」です。

形の違いは旧字体と新字体の関係に由来し、いずれも文字コード的には同じ漢字です。

ただし、旧字体は現代ではほとんど使われず、歴史的な文書や古い看板などで見られます。

普段の使用では新字体が「并」を使いましょう。

②常用漢字表での扱い

常用漢字表では新字体の「餅」を基本とし、旧字体の「餠」を括弧書きで示しています。

公文書でも旧字体の使用は認められていますが、おすすめはされません。

これは漢字の形を統一し、教育や日常使用での混乱を防ぐためです。

字体の統一は、より多くの人にとって読みやすく、学びやすい形を提供する目的があります。

③試験や資格での注意事項

右側の旧字体は、日本漢字能力検定などでは誤答になることがあります。

これは文化庁の指針に基づき、通用字体として現代で最も広く使われる形を正解とするためです。

試験では必ず新字体を使い、旧字体は避けるべきです。

古典や歴史研究で旧字体を使う場合は、正しい場面選びが重要です。

日本と中国における餅の意味の違い

日本と中国における餅の意味の違いについて説明します。

①日本での餅の意味

日本では「餅」はもち米を蒸してついた食品を指します。

正月の鏡餅や草餅、桜餅など、季節行事や祝い事と深く結びついています。

特に正月の餅は縁起物として欠かせず、家庭や地域でさまざまな形や食べ方があります。

②中国での餅の意味

中国で「餅」(簡体字では「饼」)は、小麦粉を原料としたパンや薄焼きの食品を指します。

葱油餅や春餅など、地域ごとに異なる餅料理が存在します。

日本の餅とは材料も作り方もまったく異なります。

③文化や習慣が形や意味に与える影響

同じ漢字でも、使う国や文化によって意味や用途は大きく変わります。

餅という漢字も、時代や地域ごとに形や意味を変化させてきました。

こうした違いを知ることで、言葉や文字の背景がより深く理解できます。

餅の漢字の成り立ちと変化の歴史

餅の漢字の成り立ちと変化の歴史について説明します。

①中国から日本への伝来

餅という漢字はもともと中国大陸で生まれ、日本に伝わりました。

古代中国で「餅」は小麦粉を原料にした焼き物や蒸し物を意味しており、米ではなく麦文化が背景にあります。

日本に伝来したのち、日本の稲作文化と結びつき、「もち米を蒸してついた食品」という意味が定着しました。

こうして、同じ漢字でも日本と中国で指す食べ物が異なるようになりました。

②印刷体と手書き体の影響

活版印刷が普及する以前、漢字は筆で書かれていました。

手書きの楷書体では「食」の部分が縦長で細かい形になり、印刷用の明朝体に変化する際に簡略化されました。

この過程で、食偏の下部が横棒二本になる形や、旁の簡略形が生まれました。

印刷技術と教育の発展により、この印刷体の形が広く普及しました。

③字体統一の背景

現代日本では文化庁の「常用漢字表」により、漢字の代表的な形が統一されています。

これは教育現場での学習効率や、一般社会での読みやすさを確保するためです。

多様な形があっても、それぞれの背景や歴史を理解することで、正しく使い分けることが可能になります。

まとめ|餅 漢字 どっちも正しいが使い分けに注意

餅という漢字は、左側の食偏の形については、許容範囲が広く試験でも両方正解になる場合が多いです。

一方、右側の旧字体は試験で誤答になる可能性があるため、現代では新字体の使用が安全です。

また、日本と中国では意味する食べ物が異なるため、文化的背景にも注目すると理解が深まります。

形と意味の違いを知っておけば、日常でも試験でも迷わず正しく使い分けることができるでしょう。