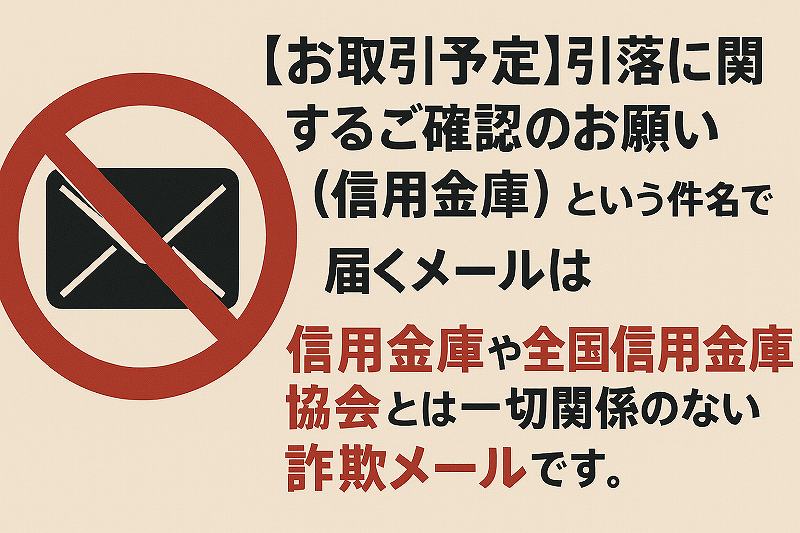

【お取引予定】引落に関するご確認のお願い(信用金庫)というタイトルでメールが届いた方へ。

このメールは実際の信用金庫や全国信用金庫協会とは一切関係のない詐欺メールです。

口座振替や引落の案内を装い、あなたの個人情報やお金を狙う危険な手口が増えています。

本文のリンクや個人情報の入力は絶対にしないように注意してください。

この記事では、詐欺メールの特徴や見分け方、対処法をわかりやすく解説しますので、ご自身や大切な家族の安全を守るために、ぜひ最後までご覧ください。

【お取引予定】引落に関するご確認のお願い(信用金庫)の詐欺メールに注意すべき理由

【お取引予定】引落に関するご確認のお願い(信用金庫)の詐欺メールに注意すべき理由についてまとめます。

それぞれのポイントを詳しく解説していきます。

①信用金庫や協会を名乗る詐欺が多発

近年、信用金庫や全国信用金庫協会を名乗る詐欺メールや電話が非常に増えています。

「【お取引予定】引落に関するご確認のお願い(信用金庫)」というタイトルは、実際に信用金庫を利用している人ならつい反応してしまうものですよね。

しかし、実際には全く関係のない第三者が個人情報や金銭をだまし取る目的で送ってきているものです。

こうした詐欺は、送信元名や協会のロゴ、署名などが本物そっくりに偽装されている場合がほとんどです。

本物に見せかけるため、言葉遣いやデザインも本物と見分けがつきにくいので、本当に注意が必要です。

②口座引落通知を装った手口

詐欺メールの多くは、実際に存在しそうな「口座引落」や「取引予定」を装って送られてきます。

たとえば、「収納企業名:ヤフーウォレット」や「内容:ヤフージャパン」など、誰もが一度は目にしたことがある企業名が記載されているケースもあります。

また、「お心当たりのないお取引が記載されている場合は、ご確認ください」といった文言で受信者の不安をあおり、詳細確認のためと称して偽のリンクを踏ませようとします。

本物そっくりの内容だからこそ、うっかりクリックしてしまう人が後を絶ちません。

こうした不安をあおる表現や、「至急ご確認ください」などの緊急性を持たせた文言には特に注意が必要です。

③偽リンク・個人情報狙い

詐欺メールの最大の狙いは、受信者がメールに記載された偽のリンクをクリックしてしまうことです。

リンク先は公式サイトを真似た偽ページで、ログインIDやパスワード、口座番号、暗証番号などの入力を促します。

このページに情報を入力すると、そのまま個人情報が盗まれたり、不正送金などの被害につながるおそれがあります。

さらに、個人情報だけでなく、コンピュータウイルスやマルウェアが自動でダウンロードされてしまう場合もあります。

メールのリンクは絶対にクリックせず、少しでも怪しいと感じたらすぐに削除しましょう。

④マルウェア感染のリスク

詐欺メールのリンクを開くだけでも、パソコンやスマホがウイルスに感染してしまうリスクがあります。

ウイルス感染によって、保存していたデータが盗まれたり、遠隔操作されてしまうケースも実際に報告されています。

感染後は、知らないうちに自分のアドレス帳に登録されている知人にも同じ詐欺メールが送られることもあるので、被害が拡大しやすいです。

また、スマホやパソコンの動作が急に遅くなったり、勝手にアプリが起動するなど、異常が出ることも多いです。

感染を防ぐためにも、少しでも怪しいメールやリンクは絶対に開かないことが大切です。

⑤公式機関からメールは一切来ない

全国信用金庫協会や信用金庫から、メールで口座確認や個人情報入力を求めることは一切ありません。

特に、「本会から信用金庫のお客様に電子メールを送信することはありません」と公式に明言されています。

もしこうしたメールが届いた場合、それは間違いなく詐欺メールです。

正規の信用金庫や協会は、重要な連絡は必ず郵送や公式ウェブサイト、もしくは店舗窓口で行います。

「メールが来たから…」と不安になっても、絶対にメールの内容を鵜呑みにせず、公式の連絡先で確認しましょう。

信用金庫を装う詐欺メールの主な手口と具体例

信用金庫を装う詐欺メールの主な手口と具体例について詳しく解説します。

それぞれのポイントを解説します。

①件名や送信元の特徴

信用金庫関連の詐欺メールでは、件名や送信元を本物そっくりに偽装する手口が多いです。

件名の代表例は「【お取引予定】引落に関するご確認のお願い(信用金庫)」で、誰しも心当たりがありそうな表現で不安をあおります。

送信元の表示名に「全国信用金庫協会」や「○○信用金庫」などの正式名称を使い、メールアドレスも本物に見せかけたドメインを使用しています。

一見すると正規の案内のように見えますが、よく見ると微妙な綴りの違いや、見慣れないドメインが使われていることが多いです。

本当に公式な連絡かどうか、必ず差出人アドレスも確認することが大切です。

②よく使われる内容例

詐欺メールでよく使われるのが、「口座振替予定」「引落額のご案内」「お取引内容のご確認」などの文言です。

「98,780円の引落予定があります」といった具体的な金額や、「収納企業名:ヤフーウォレット」など有名企業名が記載されている場合もあります。

また、「犯罪収益移転防止法」や「マネー・ローンダリング対策」など、実在する法令名を使い信ぴょう性を高める手口も多いです。

「ご不明な点があれば、こちらのリンクよりご確認ください」と誘導する内容が主流です。

リンク先は偽のログイン画面や個人情報入力フォームになっていることがほとんどです。

③実際のメール文面パターン

実際に私に届いたメールのパターンとしては、

いつも信用金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。

下記のとおり、2日後に予定されている口座振替についてご案内いたします。

引落予定日:2025年7月20日

合計引落予定額:98,780円

※本ご案内は2025年7月18日 20:55時点の情報です。金額は今後変動する可能性があります。

■ 収納企業名:ヤフーウォレット

■ 内容:ヤフージャパン

■ 引落予定額:98,780円

お心当たりのないお取引が記載されている場合は、念のためお客様の取引状況をご確認ください。

▼取引確認・内容照会はこちら:

リンク先は偽のログイン画面のURLがあります。http://〇〇〇.com

※当行では取引の詳細についてはお調べできません。詳細は収納企業に直接ご確認ください。

このメールは送信専用です。ご不明な点がある場合は、当行公式ウェブサイトよりお問い合わせください。

全国信用金庫協会

カスタマーサポートセンター

受付時間:平日9:00~17:00(土日祝日を除く)

④他業種を装うパターン

信用金庫やその協会だけでなく、楽天証券やSBI証券、Amazon、Appleなど有名企業を装う詐欺メールも多発しています。

「【重要】楽天証券口座の確認のお願い」「【SBI証券】口座保護のための設定更新」などの件名で届くことがあります。

また、「楽天ポイント進呈手続きのご案内」や「Amazonアカウントのご確認」など、ポイントや特典付与を装うパターンも増加中です。

「全国信用金庫協会」や「三井住友カード」などを装ったケースも多いので、メールが来たらまず疑ってみることが大切です。

もし迷った場合は、必ず公式サイトや店舗窓口に直接問い合わせて確認しましょう。

詐欺メール・電話の見分け方とチェックポイント

詐欺メール・電話の見分け方とチェックポイントについて解説します。

ポイントごとに詳しく説明します。

①差出人メールアドレスの確認

詐欺メールかどうかを見分ける最も基本的な方法が、差出人のメールアドレスをよく確認することです。

正規の企業や金融機関は、必ず公式ドメイン(例:shinkin.co.jpなど)を使っています。

しかし詐欺メールは、本物とよく似た別のドメインだったり、微妙な綴りの違い(例:shin-kin.co.jpやsh1nkin.co.jpなど)を使っていることが多いです。

見慣れないアドレスや、アルファベットの並びがおかしい場合は、特に注意が必要です。

アドレスだけでなく、メール内の署名や連絡先の表記も公式サイトと比べてみると、偽物を見抜きやすくなります。

②件名と内容の矛盾

件名が「至急ご確認ください」や「重要なお知らせ」など緊急性を強調しているのに、本文の内容が抽象的・一般的で要領を得ない場合は、詐欺メールの可能性が高いです。

たとえば、引落予定の金額や企業名が自分の取引内容と全く関係なかったり、曖昧な説明だけでリンクに誘導しているパターンも危険です。

本当に重要な連絡であれば、詳細な説明や連絡方法がきちんと明記されているはずです。

「急いで対応してください」と言われても、内容に違和感があれば一度落ち着いて読み返すことが大切です。

気になる点があれば、取引先の公式窓口に確認しましょう。

③リンクや添付ファイルに注意

知らない人や企業から送られてきたメールに、リンクや添付ファイルが含まれている場合は特に警戒が必要です。

詐欺メールのほとんどは、リンクをクリックさせたり、ファイルを開かせることで個人情報の流出やウイルス感染を狙っています。

たとえ知っている企業やサービス名でも、普段と違うメールアドレスや本文で送られてきた場合は絶対に開かないようにしましょう。

リンクのURLを事前に確認する、添付ファイルは不用意に開かないといった対策が重要です。

少しでも不安を感じたら、すぐにメールを削除してください。

④不自然な日本語や表現

詐欺メールには、文法やスペルの誤り、不自然な日本語表現が多く見られます。

たとえば、「ご利用ありがとうございます。」の後に文が続かない、あるいは「至急ご確認下さいませ。」など丁寧さが過剰な場合も要注意です。

公式な案内文と比べて、表現や言葉づかいに違和感があるメールは信頼できません。

日本語が不自然だったり、翻訳調の文章が使われている場合は特に警戒しましょう。

少しでも違和感を感じたら、そのメールは無視または削除してください。

詐欺メールを受け取った時の正しい対処法5つ

詐欺メールを受け取った時の正しい対処法5つを紹介します。

それぞれのポイントを具体的に解説します。

①メールやリンクを絶対に開かない

詐欺メールが届いた場合、まず大事なのはメールを開かない・リンクや添付ファイルを絶対にクリックしないことです。

本文やリンク先には個人情報を盗み取る仕掛けやウイルスが仕込まれている場合があります。

メールの内容がどんなに不安をあおるものでも、まずは慌てず、メールそのものを開かずに削除してください。

特に「心当たりのない取引」「至急ご確認ください」といった言葉には要注意です。

少しでも不審に思ったら、迷わず削除しましょう。

②不安な時は公式窓口に連絡

もし「本当に取引があるかも…」と不安に感じた時は、メールに記載されたリンクや電話番号は絶対に使わないでください。

正しい問い合わせ先は、普段利用している信用金庫の公式ウェブサイトや、預金通帳に記載の電話番号を利用しましょう。

メールから直接連絡するのではなく、自分で公式サイトを検索して連絡先を確認するのが安全です。

公式窓口では、本当に取引があったかどうか丁寧に確認してもらえます。

不安を感じた時は、必ず公式な窓口で相談することが大切です。

③万が一入力した場合の対応

万が一、詐欺メールのリンク先でIDやパスワード、暗証番号など個人情報を入力してしまった場合は、すぐに取引先の信用金庫に連絡してください。

情報流出の可能性があるので、迅速な対応が必要です。

また、メールやSMSで「情報が漏れたかもしれない」と相談すれば、必要な手続きや今後の対応方法も案内してもらえます。

一刻も早く相談することで、被害を最小限に食い止められる可能性が高まります。

パスワードを再設定したり、アカウントを凍結してもらうなどの対応も重要です。

④家族や職場での情報共有

詐欺メール被害は、自分だけでなく家族や職場の同僚にも広がる危険があります。

不審なメールを受け取った場合は、すぐに家族や会社の担当者に知らせて注意喚起しましょう。

また、高齢者やインターネットに不慣れな方にも具体的に注意を呼びかけることが大切です。

みんなで情報を共有することで、周囲の被害も防げます。

職場の場合は、総務部門や情報システム部門などにも速やかに連絡しましょう。

⑤迷惑メール情報の報告

迷惑メールや詐欺メールを受信した場合は、専門の情報共有サービスやセキュリティ会社に報告するのも大切です。

たとえば「迷惑メール.jp」などに情報を提供することで、他の人への注意喚起や対策の強化につながります。

報告の際は、個人情報を含まず、メール内容や差出人アドレスだけを伝えるのがポイントです。

多くの人が情報を持ち寄ることで、より安全なインターネット利用が広がります。

自分の体験を社会全体で活かしていきましょう。

詐欺被害を防ぐために今すぐできる対策6つ

詐欺被害を防ぐために今すぐできる対策6つを紹介します。

それぞれの対策について、詳しく解説します。

①最新のセキュリティ対策

まずは、パソコンやスマートフォン、タブレットなど、普段使っている端末のセキュリティ対策をしっかり行いましょう。

ウイルス対策ソフトをインストールし、常に最新の状態にアップデートすることが大切です。

OSやアプリも、こまめにアップデートして脆弱性を放置しないようにしてください。

古いまま放置していると、思わぬところからウイルスが入り込むリスクが高まります。

自動更新設定を活用すると、最新のセキュリティ状態を簡単に保てます。

②フィルタリング設定

メールサービスには、迷惑メールフィルターや振り分け機能が用意されています。

あらかじめ不審なアドレスやワードをブロックする設定をしておけば、詐欺メールの受信を大幅に減らすことができます。

プロバイダやスマホのキャリアごとに設定方法が異なるので、一度公式サイトなどで確認してみましょう。

迷惑メールに自動で振り分けられたメールは、開かずに削除するクセをつけてください。

定期的に迷惑メールフォルダーも確認し、不要なメールは完全に削除しましょう。

③メールの保存・削除ルール

重要なメールと不要なメールをしっかり分けるルールを作りましょう。

例えば、「公式の連絡先以外から届く不審なメールは開かずに削除」「迷ったら保存せず削除」といった基準を設けておくと安心です。

メールボックスに不必要なメールを溜めておくと、詐欺メールに気付きにくくなる原因になります。

定期的な整理と、必要なもの以外は思い切って削除することがポイントです。

迷惑メールに紛れて大事な連絡を見逃さないように、ラベルやフォルダ分けも活用しましょう。

④公式サイトでの確認徹底

気になるメールが来た場合は、必ず信用金庫や取引先の公式ウェブサイトでお知らせや注意喚起を確認してください。

公式サイトには詐欺メールへの注意喚起情報や、正しい問い合わせ先が掲載されています。

少しでも不安なときは、メール内のリンクではなく、自分で公式サイトを検索してアクセスしましょう。

公式のお知らせとメール内容を照らし合わせることで、詐欺かどうか判断しやすくなります。

普段から公式情報をチェックする習慣をつけておくと安心です。

⑤パスワード管理の徹底

アカウントのパスワードは、他のサービスと使い回さず、定期的に変更しましょう。

万が一パスワードが流出しても、他のサービスに被害が広がるのを防げます。

使いやすいパスワード管理ツールを利用すれば、安全かつ便利に複数のパスワードを管理できます。

パスワードは8桁以上で英数字や記号を組み合わせるのがおすすめです。

簡単な文字列や誕生日などの個人情報は避けるようにしましょう。

⑥迷惑メール共有サービスの活用

「迷惑メール.jp」など、迷惑メール情報をみんなで共有できるサービスを活用しましょう。

自分だけで対策するよりも、情報を集めて共有することで被害防止に役立ちます。

受け取った詐欺メールは、個人情報を伏せたうえでサイトや関係機関に報告すると、他の人の安全にもつながります。

こうした共有サービスは、最新の詐欺メールの傾向も知ることができるので、普段から定期的にチェックしてみてください。

社会全体で協力し合いながら、詐欺被害の拡大を防ぎましょう。

まとめ|【お取引予定】引落に関するご確認のお願い(信用金庫)は詐欺に要注意

【お取引予定】引落に関するご確認のお願い(信用金庫)というメールは、信用金庫や全国信用金庫協会を装った詐欺メールです。

メールに記載されたリンクや添付ファイルは絶対に開かないようにし、不審な場合は必ず公式の窓口やウェブサイトで確認しましょう。

少しでも違和感を感じた場合は、迷わず削除し、周囲とも情報を共有して被害を防ぐことが大切です。