「18」や「+18」から始まる電話番号から着信があった場合、それは詐欺や高額請求に巻き込まれる危険性がとても高いです。

うっかり出てしまった方も、慌てず冷静に対処することが大切。

この番号の正体や危険な理由、もし出てしまった時の初動対応、詐欺被害を防ぐために今日からできる対策まで、まとめて解説します。

電話番号の見慣れない頭にドキッとした方、この記事を読めば正しい知識と具体的な行動で、自分や大切な家族をしっかり守れるようになりますよ。

ちょっとでも不安を感じた方は、ぜひ最後までチェックしてくださいね。

「18」「+18」から始まる電話番号に要注意!危険性を知ろう

「18」「+18」から始まる電話番号に要注意!危険性を知ろう。

「18」や「+18」から始まる電話番号について、その危険性や仕組みを詳しく解説していきます。

①日本の番号体系とは違う理由

「18」や「+18」で始まる番号は、日本国内の通常の電話番号とは大きく異なります。 日本の固定電話や携帯電話の番号は、ほとんどが「0」から始まります。

ですが、「18」や「+18」は、実は国際電話や特殊な発信元が多く、一般の日本の電話番号とは仕組み自体が違うのです。

もしも見慣れない「18」や「+18」番号から着信があった場合、それだけで普通ではない番号だと気づくことが大切です。

国際電話のプレフィックスや、海外からの特殊な番号が使われることで、利用者が詐欺やトラブルに巻き込まれやすくなっています。

番号を見てすぐに「日本の番号じゃないかも?」と気づくことが、被害防止の第一歩です。

これだけでも、リスク回避の大きなポイントになるので覚えておいてくださいね。

また、最近は海外だけでなく、技術の進歩で日本国内にいながら海外番号で発信できるサービスも増えています。

このため、いっそう判別が難しくなっているのが現状です。 うっかり「日本の新しい番号かな?」と思ってしまう方も多いので注意しましょう。

「18」や「+18」は、そもそも身近な友人や家族が使う番号ではありません。 特に、急な着信や無言電話は、要警戒のサインです。

このように、日本の番号体系を知っておくことで、少しでも危険な電話を避ける意識が身につきます。

②国際電話を悪用した詐欺の手口

「+18」から始まる番号は、もともとアメリカやカナダの国際電話番号として使われていますが、最近は世界中どこからでもこの番号で発信が可能になっています。

詐欺業者は、こういった国際電話を巧みに悪用して、一般の利用者を騙す手口を増やしています。 「国際電話だから安全」という思い込みは、もう通用しません。

技術の進歩で、まるで日本国内からかかってきたように見せかけることも簡単にできてしまいます。

詐欺電話は、内容もとても巧妙です。 最初は丁寧な話し方で安心させて、徐々に個人情報やお金を引き出そうと誘導してきます。

例えば「あなたのカードが不正利用されています」や「未払い料金があります」など、リアルなトラブルを装うのが特徴です。

中には、家族や知人の声をAIで真似て、「今すぐ助けてほしい」などと緊急事態を演じるパターンもあります。

「+18」番号からの着信は、どこからでもかかってくるだけに、思わず信用しやすいので要注意です。

被害例も増えていて、実際に大金をだまし取られた方や、個人情報が悪用される事例も多くなっています。

特に高齢者や一人暮らしの方は、「海外からの着信=特別な事情」と思いがちなので、家族でしっかり共有しておくことが大切です。

国際電話の番号は、身近に感じないかもしれませんが、詐欺の温床にもなっています。

必ず番号をよく確認し、少しでも違和感があれば対応しないようにしましょう。

③国内番号と誤認させる巧妙さ

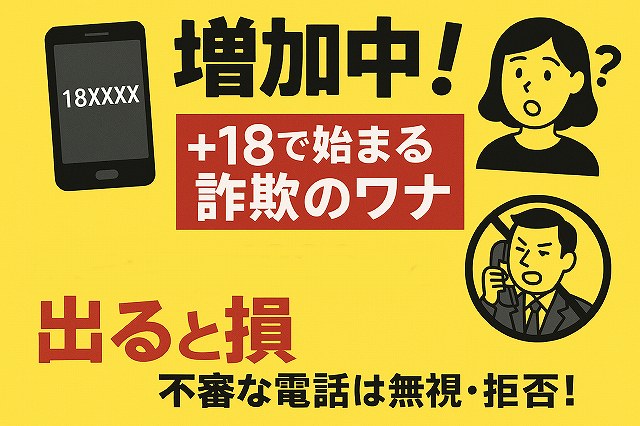

詐欺業者は、受信者に「国内番号だ」と思わせるために、あえて「18」や「188」といった番号を使うことが増えています。

これにより、「もしかして何かの業者かな?」「自治体からのお知らせ?」など、警戒心が薄れやすくなってしまいます。

また、「+18」を隠して「18」だけを表示させる技術や、特殊な番号変換サービスも増えているため、一般の方が見分けるのは難しい状況です。

国内とそっくりな番号に見せかけて、安心感を持たせてから折り返しを誘うのが狙いです。

たとえば、「188」は消費者ホットラインの番号ですが、それに似た「18」で始まる番号が悪用されることも。 本物の番号にそっくりなだけに、うっかり出てしまう人も少なくありません。

このように、国内のサービスや公共機関を装うことで、被害者の警戒心を和らげるのが詐欺業者の狙いです。

番号表示が不自然な場合や、普段見慣れない番号は必ず疑いを持つことが大切です。

とにかく「怪しいな」と思ったら、折り返しせずに無視するのが一番です。

④高額請求につながるリスク

「18」や「+18」番号に出てしまった場合、一番怖いのは高額な通話料の発生です。

特に国際プレミアム番号に繋がると、通話1分ごとに数百円~数千円もかかるケースがあります。

しかも、着信だけでなく「折り返し通話」を誘われた場合は、さらに高額請求のリスクが高まります。 一度でも通話が成立すると、電話料金にビックリするような請求が来ることも。

「今すぐ対応してください」や「早急に折り返してください」など、焦らせる言葉を使う場合は、特に注意が必要です。 知らずに対応すると、いつの間にか大きな金銭的被害に繋がります。

もしも高額請求が発生した場合、キャリアや警察への相談が必要です。 あやしい番号からの着信は、最初から出ない・折り返さないことが最大の予防策です。

番号に見覚えがなければ、とにかく「無視」でOKです。 自分の身を守るために、電話番号の確認は怠らないようにしましょう。

増加中!「18」や「+18」発の詐欺被害事例5つ

増加中!「18」や「+18」発の詐欺被害事例5つについて紹介します。

「18」や「+18」から始まる番号による詐欺は、年々手口が巧妙化し、被害事例もどんどん増えています。

①未払い料金請求の詐欺

この詐欺の典型的なパターンは、「あなたの未払い料金が発生しています」といきなり電話をかけてくる手口です。

「アマゾンの有料サービス」「公共料金」「携帯料金」など、誰にでも身近なサービス名を出して、焦らせてきます。 実際に、「18」や「+18」番号から着信があり、「サービス未払いがある」と言われ、50万円もの大金をだまし取られた被害例もあります。

「今すぐ支払いをお願いします」「支払いが遅れると法的手続きに移行します」など、強い言葉で急かされるのが特徴です。

とにかく冷静になり、請求内容を一度自分で公式サイト等から確認することが重要です。

もし不審に思ったら、絶対にその場で支払わず、一旦電話を切って家族や信頼できる人に相談してください。

公式の連絡先を自分で調べて、そちらに直接問い合わせてみることが一番安全です。

「未払い」や「至急」など、焦らせる言葉を使う詐欺が多いので、落ち着いて対応することを忘れないでください。

不明な番号からの金銭請求には要注意です。 特に「18」「+18」発信の場合、冷静に疑いましょう。

絶対に安易に個人情報や支払い情報を伝えないことが大切です。

②カード情報の不正取得

次に増えているのが、クレジットカードの情報を騙し取る詐欺です。

「あなたのクレジットカードが不正利用されています」と不安をあおる電話が多発しています。

「確認のためにカード番号や有効期限を教えてください」と言われ、そのまま伝えてしまった被害も続出。

その結果、カード情報を悪用されて高額な買い物を勝手にされるなど、実際の損害が発生しています。 本物のカード会社や金融機関が、電話だけで詳細な個人情報を聞くことは絶対にありません。

少しでもおかしいと感じたら、すぐに電話を切り、カード会社の公式窓口に問い合わせをしてください。

公式の問い合わせ先は、カードの裏面や公式Webサイトに載っています。

万が一、情報を伝えてしまった場合は、速やかに利用停止や再発行の手続きをしましょう。

こういった手口は本当に巧妙で、実際の企業名を名乗る場合もあるので特に注意が必要です。

とにかく「電話で個人情報は絶対伝えない」ことを徹底してください。

③ワン切りによる高額通話料詐欺

ワン切り詐欺は、着信後すぐに切れる電話で、折り返しを誘うのが特徴です。

折り返し電話をかけると、高額な国際通話料やプレミアム番号通話料が発生する仕組みです。 数秒の通話でも、数百円から数千円の請求が発生するケースもあります。

「18」や「+18」からのワン切りは特に要注意で、見慣れない番号には絶対に折り返ししないようにしましょう。

万が一、間違えてかけ直してしまった場合は、早めに携帯キャリアや警察に相談を。

「何か急ぎの用事だったのかも?」と心配になるかもしれませんが、本当に大事な用件なら、もう一度連絡が来ます。 あわてて折り返す必要は全くありません。

こういったワン切り詐欺の被害は、毎年増加傾向です。 一度でも通話してしまうと、料金の取り戻しが難しくなる場合もあるため、とにかく折り返さないことが鉄則です。

不審な番号からの着信には、まず疑いの目を持ちましょう。

着信履歴が気になる場合も、まずはネットで番号検索してから判断してください。

④架空請求や懸賞詐欺

「懸賞に当選しました!」「特別キャンペーンのご案内です」といった連絡も、実は多くが詐欺の手口です。

「18」や「+18」からの番号で、架空請求や、存在しない懸賞・キャンペーンに当選したと偽って、個人情報やお金をだまし取ろうとします。

「この機会に個人情報を登録してください」「当選金の振込先を教えてください」など、実際には全く心当たりがないのに連絡が来るのが特徴。

少しでも違和感を感じたら、無視するのが一番安全です。 特に、登録した覚えのないキャンペーンや懸賞は要注意。

本当に正規の会社や団体が連絡してくる場合は、必ず何かしら本人確認の手続きや、公式サイトでの案内があります。 いきなり電話だけで手続きや情報提供を求めてくる場合は、まず疑いましょう。

安易に個人情報や口座情報を伝えないことが大切です。

公式サイトでキャンペーン名や企業名を調べて、正しい連絡かどうかもチェックしましょう。

⑤投資・副業紹介の勧誘詐欺

「絶対に儲かる投資話があります」「今なら高収入の副業を紹介します」といった、うますぎる話が電話でかかってくることも。

「18」や「+18」番号を使って、投資詐欺や副業詐欺の勧誘も横行しています。 「まずは口座を教えてください」「初期費用が必要です」など、いきなりお金や情報を求めてくるのが特徴です。

実際に被害にあった方は、「簡単に儲かる」と言われて大金を振り込んでしまい、そのまま連絡が取れなくなることも多いです。

「今だけ」「あなただけ特別に」といった言葉で焦らせてくる場合は、100%詐欺を疑いましょう。

世の中に「絶対儲かる話」は存在しません。 電話だけで投資や副業の話が来た時点で、まずは詐欺を疑って行動しましょう。

信頼できる人や専門機関に相談し、一人で決めずに冷静に判断することが大切です。

公式な案内であれば、必ず書面や公式サイトなど、ほかの連絡手段もセットになっています。 電話だけで完結する話には特に注意しましょう。

着信した時に絶対やるべき初動対応5ステップ

着信した時に絶対やるべき初動対応5ステップをまとめました。

「18」や「+18」からの着信があった場合、被害を防ぐために今すぐできる初動対応の手順を詳しく解説します。

①インターネットで番号検索

まずは着信した番号を、そのままインターネットで検索してみましょう。

「電話番号 詐欺」「電話番号 口コミ」などのワードを組み合わせると、被害情報や注意喚起の投稿がすぐ見つかることが多いです。

たくさんの人がSNSや口コミサイトに番号の情報を書き込んでいるので、「自分だけじゃなかった」と分かるだけでも冷静になれます。

過去に同じ番号で被害にあった人の体験談やアドバイスが見られる場合もあり、危険な番号かどうかすぐに見分けることができます。

特に見慣れない番号の場合、まず検索してみるクセをつけておきましょう。

検索して出てこない場合でも、むやみに電話をかけ直すのはやめておくのが安全です。

どんなに急かされても、落ち着いて一度ネットで調べるのが鉄則です。

多くの被害者が番号を公開して情報共有していますので、必ず活用しましょう。

②着信履歴やSMSの確認

着信履歴やSMS(ショートメッセージサービス)に不審な連絡が残っていないかも必ずチェックしましょう。

同じ番号や、似た番号から何度も連絡が来ている場合は特に要注意です。 また、不審な内容のSMSが届いていたり、URL付きのメッセージが送られてくることもあります。

怪しいSMSやリンクは絶対にクリックしないことが大切です。 公式を装った偽のメッセージが届く場合も増えていますので、過去の履歴もしっかり見直しましょう。

連続して届いている場合は、業者による標的リストに入っている可能性もあります。

メッセージの内容が曖昧だったり、妙に短い場合も警戒しましょう。

SMSを受け取ったら、必ず内容をしっかり確認して、怪しい場合はすぐに削除してください。

とにかく、身に覚えのない連絡には絶対に反応しないことが大切です。

③詐欺の兆候チェック

詐欺電話には共通する兆候がいくつかあります。

「知らない番号からの着信なのに、留守電が無言」「着信直後に切れるワン切り」「非通知や海外番号が何度も連続してくる」「通話のあと不審なSMSが届く」などが代表例です。

また、「今すぐ折り返してください」「誰にも相談しないでください」など、焦らせたり口止めする言葉を多用する場合も詐欺の典型です。

銀行名やクレジットカード会社の名前を出してきたり、個人情報やお金の話ばかりを繰り返すのも要注意です。 さらに、会話中に威圧的な口調に変わったり、質問をしても答えを濁す場合も詐欺の特徴です。

詐欺のサインをいくつか知っておくだけで、いざという時に冷静に対応できます。

「おかしいな」と感じた時点で、まずは電話を切って冷静になりましょう。

少しでも怪しいと感じたら、自分一人で判断せず、必ず周囲や専門機関に相談しましょう。

兆候を知っておくだけで、被害を未然に防げる可能性が大きくなります。

④着信拒否やブロック設定

不審な番号から何度も着信がある場合は、着信拒否やブロック設定をすぐに行いましょう。

スマートフォンには、iPhoneでもAndroidでも、通話履歴から対象番号を選んで「ブロック」や「着信拒否」ができます。

また、iPhoneの「不明な発信者を消音」機能を使えば、連絡先に登録していない番号の着信を自動でブロック可能です。

固定電話も、多くの機種で「迷惑電話おことわりサービス」などのブロック機能を備えています。 自分で設定が難しい場合は、家族やショップで相談するのもOKです。

迷惑電話対策アプリ(Whoscallや電話帳ナビなど)を活用するのも効果的です。

ブロックした番号は、再度設定し直さなくても自動で拒否されるので安心です。

「しつこくかかってくる番号」や「海外番号」には、積極的に着信拒否設定を使ってください。

とにかく、電話番号を見て少しでも不安があるなら、着信拒否の設定をためらわないことが大事です。

⑤警察や消費生活センターへの相談

もしも不審な電話を受けてしまった、もしくは既に被害に遭ってしまった場合は、すぐに警察(#9110)や消費生活センター(188)に相談しましょう。

被害の内容や通話内容をできるだけ詳しく伝えることで、今後の対策やアドバイスを受けることができます。 通話履歴や請求書、相手の番号なども記録・保管しておくと、相談時に役立ちます。

また、警察や消費生活センターからアドバイスをもらうことで、同じような被害を防ぐことにもつながります。 一人で悩まず、必ず専門の窓口に相談するのが安全です。

消費生活センターの「188」は全国共通の窓口なので、どこに住んでいても利用できます。

不安なときは、ためらわずに電話や訪問で相談してください。

誰かに相談するだけで、不安が軽くなることも多いです。

被害を未然に防ぐためにも、早めの相談を心がけてください。

家族や自分を守るための予防策7選

家族や自分を守るための予防策7選を紹介します。

- 知らない番号には出ない・折り返さない

- 家族で情報共有する

- 詐欺手口の最新情報を定期的に確認

- 迷惑電話対策アプリを使う

- 携帯会社のブロックサービスを活用

- SNSや地域コミュニティで情報共有

- 留守電や録音機能を活用

「18」や「+18」からの詐欺電話被害を未然に防ぐため、日頃からできる予防策をまとめました。

①知らない番号には出ない・折り返さない

一番シンプルで確実な予防策は、「知らない番号からの着信には出ない」「折り返し電話はしない」ことです。

詐欺電話は、折り返しを誘うワン切りや、見慣れない番号からの不意打ちがほとんど。 着信だけで不安になっても、折り返す必要はありません。

知らない番号からの連絡は、まずは無視。 どうしても気になる場合は、ネットで番号を検索して情報を確認してください。

本当に大切な連絡なら、相手から再度アプローチがあります。 心配な気持ちにつけ込まれないよう、冷静な対応が大切です。

「もしかして…」と感じたら、家族や信頼できる人にも相談しましょう。

対応を急ぐ必要はありません。 少しでも疑わしい番号には、最初から出ないことが一番の予防になります。

②家族で情報共有する

家族みんなで「知らない番号からの電話は出ない」「何かあったらすぐ相談する」など、共通のルールを決めておくことが大切です。

特に高齢者やお子さんのいるご家庭は、定期的に詐欺の話題や最新の手口について話し合っておくと安心です。

「もし電話でお金の話が出たら必ず家族に相談」「怪しいと思ったら電話を切ってよい」など、シンプルなルールで十分効果があります。

連絡帳に身内や信頼できる人の番号だけを登録しておき、知らない番号には一切対応しないのもおすすめです。

家族全員が同じ意識を持つことで、詐欺被害のリスクをグッと減らせます。

困った時は、必ず家族間で助け合う仕組みを作っておきましょう。

③詐欺手口の最新情報を定期的に確認

詐欺の手口は年々進化しています。 テレビやネットニュース、消費者庁や警察のホームページなどで、最新の注意喚起情報をこまめにチェックしましょう。

SNSや地域の掲示板にも、被害例や注意ポイントがよく投稿されています。 定期的にチェックするだけで「今どんな詐欺が流行っているのか」が分かるので、自分を守る大きな武器になります。

新しい手口や番号を知っておくことで、「これってもしかして?」とすぐに気づけます。

ご家族や周囲とも情報共有し、万全の体制で詐欺に立ち向かいましょう。

怪しい情報を見つけたら、すぐに周りにシェアすることも忘れずに。

④迷惑電話対策アプリを使う

スマホユーザーには、迷惑電話対策アプリの活用がおすすめです。

「Whoscall」や「電話帳ナビ」など、怪しい番号を自動でブロックしてくれる便利なアプリがたくさん登場しています。

アプリを入れるだけで、着信時に「この番号は詐欺の可能性あり」と警告が表示される場合も。 自分で番号を調べる手間が省けて、とても安心です。

アプリは無料版でも十分に役立つものが多いので、まずはインストールして試してみましょう。

着信拒否や自動ブロックの設定も簡単で、家族みんなで活用できます。

定期的にアプリをアップデートして、最新のデータベースを利用しましょう。

⑤携帯会社のブロックサービスを活用

各携帯電話会社が提供している迷惑電話ブロックサービスも有効です。

「国際電話着信拒否サービス」や「番号通知のない着信拒否」など、標準や有料でいろんなサービスがあります。

契約しているキャリア(ドコモ・au・ソフトバンクなど)の公式サイトやマイページで、簡単に申し込みや設定ができることがほとんどです。

特に「+18」など国際番号からの着信をまるごとシャットアウトできる機能もあります。

不安な方は、ぜひ一度キャリアショップや公式窓口に相談してみてください。

面倒に感じても、被害を未然に防ぐために積極的に利用していきましょう。

⑥SNSや地域コミュニティで情報共有

SNSやLINEグループ、地域のコミュニティ掲示板などを活用して、不審な電話番号の情報を広く共有しましょう。

「#詐欺電話注意」などのハッシュタグでリアルタイムな被害情報を集めることができます。

近所や友人同士でも、「怪しい電話があったらすぐに共有する」というルールを作っておくと安心です。

情報をシェアすることで、自分だけでなく周囲の大切な人も守れます。

身近なネットワークを最大限活用して、詐欺電話の被害を減らしていきましょう。

迷った時は、積極的にSNSやコミュニティに相談してください。

⑦留守電や録音機能を活用

知らない番号からの着信は、まず留守番電話に転送する設定をしておきましょう。 本当に大切な用件なら、メッセージを残してくれるはずです。

また、通話内容を自動で録音する機能を使えば、万が一詐欺に遭遇した場合でも証拠が残せます。

録音した内容は、警察や消費生活センターに相談する際にも役立ちます。

面倒に思うかもしれませんが、留守電や録音機能の活用は安心につながります。

不安な時は、ぜひ家族みんなで設定を見直してみましょう。

もし電話に出てしまった時の対処法まとめ

もし電話に出てしまった時の対処法まとめを解説します。

「18」や「+18」番号にうっかり出てしまった場合でも、慌てず適切に対処することが被害拡大を防ぐカギになります。

①相手の情報を必ずメモ

まずは電話の内容をできるだけ詳しくメモしてください。

相手が名乗った名前や所属、話していた内容、電話番号、かかった時間など、細かく記録しておくことが大切です。

いざ被害に遭った場合や相談する時、詳細な情報があると警察や消費生活センターでもスムーズに対応してもらえます。

相手があいまいなことしか言わなかった場合も、そのままメモしておきましょう。

メモをとることで、自分自身も冷静になりやすくなります。

些細な内容でも後で役立つことがあるので、忘れずにメモしておきましょう。

会話内容を録音できる場合は、録音データも大切な証拠になります。

不審に感じた時点で、すぐにメモや録音をスタートしてください。

「なんだかおかしいな」と思った瞬間が、行動のタイミングです。

②一度電話を切って冷静になる

少しでも怪しいと感じたら、迷わず電話を切って大丈夫です。

「今すぐ答えてほしい」「電話を切らないで」など、相手が強く迫ってきても、あなたの安全が最優先。 電話を切った後は、深呼吸して落ち着きましょう。

冷静になることで、被害に遭うリスクをぐっと下げられます。

誰にも相談せずそのまま行動するのは危険です。 焦らず、一度電話を切ってからどう対応するか考えてください。

自分のペースを取り戻して、周囲に相談する余裕を持つことも大事です。

「切ってよかったのかな?」と不安になる必要はありません。 あなたの判断は間違っていません。

③公式窓口で事実確認

もし本当に重要な連絡だったか気になる場合は、必ず公式窓口(会社や金融機関の正規番号)で事実確認をしましょう。

電話で伝えられた内容を鵜呑みにせず、自分で公式サイトやカード裏面などの番号から連絡してください。 公式窓口では、正しい情報を確認できるので安心です。

公式サイトで正しい問い合わせ先を調べることがポイントです。

相手が本物の担当者なら、公式窓口でも必ず対応してくれます。

公式を名乗る電話でも、番号が違っていたり怪しい点がある場合は必ず自分で調べましょう。

必ず「自分で確認する」癖をつけておくと、被害を防げます。

④通話内容や履歴をしっかり記録

通話が終わった後は、通話内容や履歴、SMSの内容も忘れずに記録しておきましょう。

通話時間や通話料金、相手の話した内容、送られてきたメッセージの内容など、できるだけ細かく残しておくことが重要です。

後から被害が発覚した場合でも、記録が残っていれば対策がスムーズに進みます。

料金明細や請求書も、しばらくはこまめにチェックしてください。

何かおかしいなと思った時は、記録が役立つことが多いです。

日常的に履歴や明細を見直す習慣をつけておくと、早期発見につながります。

少しでも不安があれば、その都度キャリアや金融機関のサポート窓口に連絡しましょう。

⑤被害に気づいたら警察・金融機関へ連絡

もし通話で個人情報を伝えてしまった、怪しい料金が請求されたなど被害に気づいた場合は、すぐに警察(#9110)や消費生活センター(188)、利用中の金融機関やカード会社に連絡してください。

早めの相談・連絡が、被害拡大の防止につながります。

被害が出た場合は、通話記録や請求書、SMSなど証拠になるものを揃えておきましょう。

金融機関やカード会社に事情を伝えれば、利用停止や再発行、被害補償の手続きも案内してもらえます。

怖い・不安だと感じたら、一人で悩まず必ず誰かに相談してください。

早期対応が、あなたと家族を守る一番の方法です。

まとめ|「18」「+18」から始まる電話番号には絶対注意!

「18」や「+18」から始まる電話番号からの着信は、国内番号に見せかけた巧妙な詐欺の入り口です。

安易に電話を取ったり折り返したりすると、高額請求や個人情報流出のリスクが一気に高まります。

この記事で紹介した初動対応や予防策を知っておけば、万が一着信があっても慌てず冷静に対処できます。

身に覚えのない番号は必ず検索し、不安な場合は警察や消費生活センターに早めに相談しましょう。

被害に遭わないために、日頃から家族や周囲とも情報共有しておくことが一番の防御策です。